こんにちは、だーこまです♪

突然ですが質問です!

あなたの家は安全ですか?

しろさん

しろさんもちろん安全に決まっているじゃない!

その証拠はある?

資格を持った建築士さんが建ててるよ!

その建築士さんが構造を理解しているかもわからないのに…?

え、建築士さんなら構造わかって設計してるでしょ?

・・・

え・・・?

不安にさせるようなお話をして申し訳ありません

今回はみなさんに知って欲しい木造住宅の構造についておすすめしたい本のお話ししたいと思います。

おすすめする本は、建築の知識がない方も読んで欲しい1冊です

この本を読むと、いかに建築士がテキトー野郎かがわかると思います

すごい言い様・・・

ぜひこの本を読んで、ご自身でも安全と信じられる家づくりをしてください

- 現在マイホーム計画中

- 今後マイホームを建てたいと思っている方

- 住宅設計に携わる全ての方

この本について

概要

豊富なイラストで分かりやすく解説。

分かるツボを教えます!

確認申請OK≠建築基準法適合

床から1.35mまではなぜ除く?

見落としがちな上下階の金物整合

プレカットでよくある間違い

基礎の立上りは「梁」と考える

本書 帯より

この本の著者の佐藤実さんの本は他にも出ていて読んだことはありますが、こちらの本は旦那さんに勧められて読んだ1冊です。

見開き1ページに1つのテーマを解説しており、犬のハムちゃんと一緒に木構造を学んでいきます。

このハムちゃんがとにかくかわいい。

でも私より賢いんはないかなと思う笑

この本は木造の戸建住宅の構造について詳しく書いています。

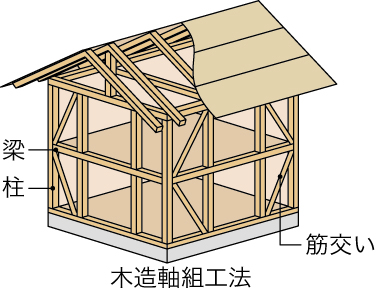

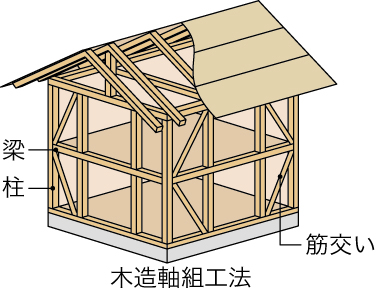

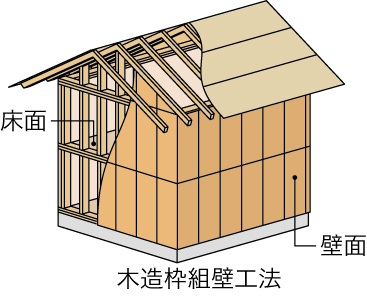

木造住宅は大きく分けて在来軸組工法と枠組壁工法(2×4工法など)に部類されますが、一般的な在来軸組工法について知りたいなら、この本はとても分かりやすいのでオススメです。

- 日本に昔からある工法

- 柱、梁(はり)で構成される

- 枠組壁工法より設計の自由度が高い(細かくルール化されていない)

- 工法が複雑なため、大工さんの技術力によって仕上がりや耐久性が変わりやすい。

この工法を使っているハウスメーカー

- 住友林業

- 積水ハウス

- タマホームなど

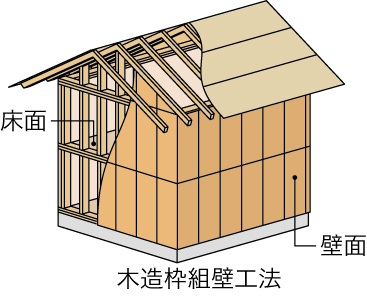

- 北米発祥の工法

- 床・壁・天井全て面材で構成される。

- 構造のルールが明確化され設計の自由度に制限がある

- 面材で組むので施工がしやすい(大工さんの技量によって性能の差が出にくい)

この工法を使っているハウスメーカー

- 一条工務店

- 三井ホーム

- スウェーデンハウスなど

会社独自で研究を重ねるうちにどちらの工法とも言えなくなっている会社もありますが、木造は大きく2つに分かれるといって良いでしょう。

ちなみに筆者が勤めていた会社は2×4工法の会社でした

枠組壁工法で設計されている場合は少しルールが違うところもありますが、基本的な考え方は一緒なので読んで損はないと感じました。

木造の住宅設計するならぜひ読もう!

ちなみに2×4工法を学ぶ場合はこの本が一番わかりやすかったです。

気になる方は手に取って読んでみてください

佐藤実さんについて

佐藤実さんは現在、木造住宅の構造設計を中心に行っている一級建築士の方です。

もちろん、一級建築士より構造の知識がいる「構造設計一級建築士」も取得しております。

木造住宅の構造計算の必要性を感じたのは、阪神淡路大震災。

軒並み多くの木造住宅が倒壊している様子を見て「2度と同じような惨劇を繰り返さない」と決意し、木造住宅の構造計算に力を入れて取り組むようになったそうです。

近年では、東日本大震災や熊本地震で多くの木造住宅が被災に遭いました。

阪神淡路大震災から約25年。

ようやく木造住宅の構造計算の重要性が問われ始めています。

しかし木造住宅の構造について問われるようになったのは本当に最近です。

実際、周囲に知識と経験がある建築士は少ないですし、本屋さんに行ってもわかりやすい木構造の本は本当に少ないです

私自身も、学びたくてもどう学べば良いのか分かりません

構造が大事なのはわかっても、何を参考にしたら良いかわからないのは辛いよね

佐藤さんはそんな学びたい建築士に向けて構造塾を行っています。

最近はTwitterやYouTubeでもわかりやすく解説してくださっているので、私自身も勉強させていただいています。

個人的にはYouTubeを見て本書を読むのがおすすめ!

本とリンクしているので分かりやすかったよ!

本書のポイント

まさに入門書!建築を学んだことがない人に向けて書いている

構造ってなーに?

そもそも構造ってよく分かりませんよね

建築を学んでいる人でも実際わかっていない方は多いです

なぜなら参考書を見るとよくわかならい図や公式ばかり。

謎の数字がたーくさん書いているんです・・・

え!この数字何?

急に出てきたけど!

実務での使い方が想像できない・・・

そして、なぜかこれくらい知っていて当たり前だよね?的な感じで書かれていることが多いです。

構造設計の方とお話ししても何話しているかわからない・・・

こら!そんなこと言わないの!

だからこそ一般の方からしたら、もはや受け入れたくない領域だと思います・・・

本書は「誰でも理解できる構造の本」を目指して書かれています。

もちろん建築を勉強した人が書いているので、難しい表現がないとは言えませんが、どの本よりも読みやすいのは事実です。

学校の先生もこれくらい実務よりで話してくれよ

と言いたくなるレベルで丁寧に書いてくれてます笑

章に分けて解説しているので、自分が興味を引く部分だけ読むのも良いと思います!

家づくりを始められた方は序章と1章は読んで欲しいです

できれば第7章「基礎と地盤」も読んで欲しいな!

住宅の構造計画がいかに雑かわかる

実は建築士さん、構造のこと理解していない人本当に多い

かく言う私も構造は苦手…。

なんてこと…

日本の建物は、構造計算を行い、この建物が安全か確認しなければ建てることができません。

そのため、建築確認申請時に構造計算書を添付し、審査機関に問題がないかのチェックをしてもらいます

建物を建てる前に、法律を遵守しているか確認するために審査機関に申請をすること

しかし、木造戸建住宅は建築士が構造の安全確認をすれば、この構造チェックが不要となります

私たちは、よく4号特例と呼んでいます。

(今回は4号特例の建築物について、細かい説明は割愛します)

審査機関の構造チェックが不要のため、建物の構造の安全性を検討しないといけないのは誰でしょうか?

設計した建築士さん?

そうです!大正解!

構造の検討、確認をしないといけないのは設計した建築士です

しかし、当の建築士は構造チェックしなくても良いと思っています

ええ!なんで!?

理由はさまざまですが

- 木造住宅の歴史は長く、今までの経験や勘で設計した家が壊れていないから大丈夫と信している

- 審査機関がチェックしていると勘違いしている

- 検査がないから、そもそもチェックする必要がないと思っている

- プレカット工場(柱や梁など木材を加工する工場)がプレカット図を作成する時に構造検討をしていると思っている

などが考えられます。

今までの経験や勘も安全と証明できるものは何もないですよね

ちなみに最近は木造住宅も構造計算をきちんとする会社が増えてきています

- 東日本大震災や熊本地震などで世間の地震に対する安全対策について興味を持つ人が増えた

- 長期優良住宅で耐震等級2以上を求められ、その際に構造計算書を添付するようになった(性能表示計算でもOK)

などが理由としてあげられます。

実際構造計算をしてみると、建物のバランスが悪かったり、荷重に対して部材が小さかったりと自分たちの設計がいかに当てにならないかがわかります。

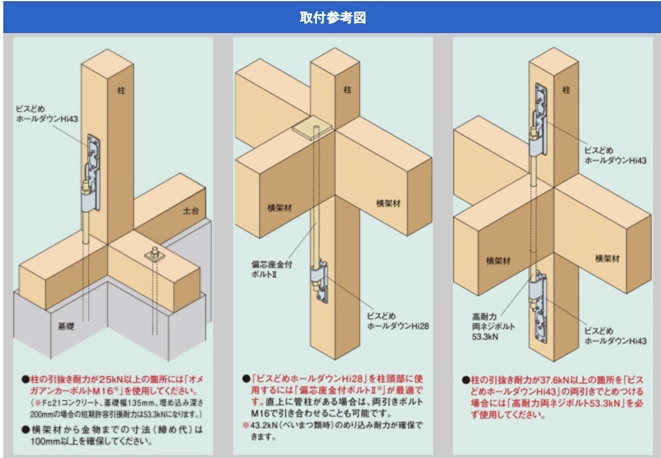

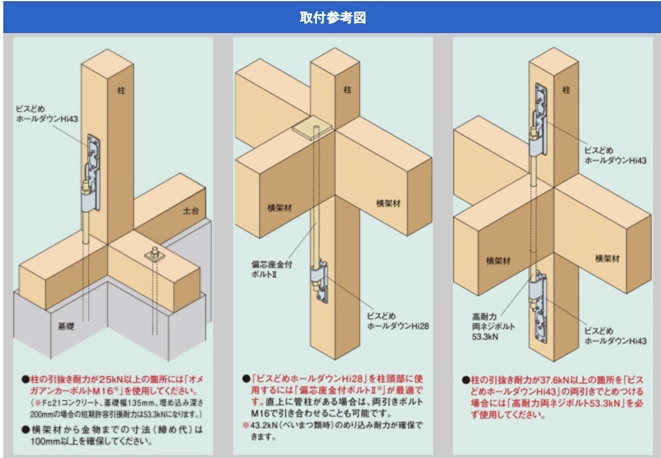

勤めていたハウスメーカーも初めて構造計算した時、必要なホールダウン金物の本数の多さにびっくりしていました

他にも梁のサイズが大きくなったり耐力壁の量が増えたりして驚いたよね

ホールダウン金物とは、木造の建物で使用する補強金物のひとつ。

柱が土台や梁(はり)から引き抜けないようにする金物です。

いろんな強度の金物があります。

一般的な木造住宅は構造計算は必要ないですが、きちんと安全性を保証する意味でも構造計算を実施することを強くおすすめします!

会社によっては構造計算をしていない「耐震等級3相当」の家もあります。

建築基準法の1.5倍以上の壁量を取れた家を「耐震等級3相当」と言っているのです

実際はそんな言葉はないよ!

これは何の根拠にもならない、信用できない言葉です

構造計算をすると追加で費用が発生することが多いです。(構造計算の費用を見積もった上でで契約する会社もあります)

構造計算は専用のソフトで1棟ごと計算し安全検証を行います。

許容応力度計算だとA4用紙200ページくらいのボリュームです。

プランの変更があれば計算結果が変わるのでその都度やり直しです。

また、バランスが悪かったり、純粋に強度が足りなかったりすると金物補強をしたり構造材を大きくしたりと建設費も高くなる可能性はあります。

でも安全には変えられない大切な費用だと思います。

少しでも安くしたいから構造計算をしないではなく、自分たちの安全を確保する意味でも必ず構造計算をするようにしてください

うっかりじゃ済まされない!設計者が陥りやすいポイントは?

先ほどお話しした通り、木造住宅の多くは確認申請でも構造チェックがありません

その結果、本来しなければならないチェックを設計者ができていない場合があります。

本書はそういった設計者が勘違いや間違いをしやすい気をつけるポイントも説明してくれています。

特に私が印象に残った部分は

- バルコニーや下屋の面材耐力壁の注意点(p120)

- 梁(はり)の断面欠損について(p198)

- ベタ基礎の地中梁(ちちゅうばり)の考え方(p224)

で、問題ないと思っていた部分も注意して設計、チェックをしなければいけないと改めて思いました。

もちろん建築士がきちんと設計・監理するのが大前提です!

しかし建築士がチェックしているから安心するのではなく、施主さん自体も注意するポイントを知っていても損はないと思います。

知らなくてもいいやで自分たちは守れないですからね

おわりに|あなたの設計者は信頼しても良いですか?

今回は少し専門的なお話も多くて読みづらかったですよね

お疲れ様でした

最後まで読んだあなたはすごい!

今回覚えて欲しいことは以下の3つです

- 木造住宅は4号特例で構造計算が必要ないが、実際は構造計算をすべき!

- 建築士は実は構造を理解せず設計している人が多いので、注意が必要

- 家を建てるなら「楽しくわかる!木構造入門」を必ず読もう!(本が苦手な方はYouTubeでもOK)

とりあえず、担当設計士さんに

- 「この本知っていますか?」

- 「私の家の構造の安全性はどうやって検討しているんですか?」

- 「耐震等級は何ですか?構造計算は性能表示計算ですか?それとも許容応力度計算ですか?」

と聞けば自社の構造についての対策を教えてくれます。

おそらく③を言ったら大抵の建築士はびっくりすると思います

僕たちの家は許容応力度計算(構造計算)をしてますか?

対策を提示できないない会社は解約できるならした方が良いです

それくらいあなたの命を守る大切なことです。

建築のお仕事をしている旦那さんのお客様でも、構造について質問して来られる方はいらっしゃるそうです。

たまにネットの胡散臭い情報を信じている方もいらっしゃいますが・・・

少しでも疑問に感じたら、ぜひ確認してみましょう。

会社として対策ができていなかったにしても、あなた方の家族のことを考えていらっしゃる会社ならきちんと対応してくれます。

ちょっと勇気が入りますが、頑張ってください!

今回おすすめした本

コメント